Articles : Sept 2025 – Aout 2025 – Juil. 2025 – Juin 2025 –

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069673161887 Twitter : https://twitter.com/OrtfNews Music 24/24 : http://DJMUSIC.fr

#webtube : Protéger la liberté d’expression exige aussi que les organisateurs répondent des violences qu’ils suscitent. Le 10 septembre 2025, les blocages et manifestations du mouvement « Bloquons tout » ont entraîné de nombreuses dégradations dans plusieurs villes de France, ravivant certaines questions : jusqu’où l’État peut-il restreindre les droits pour préserver l’ordre et garantir l’intégrité du bien d’autrui ? La loi dite « anti-casseurs » de 1970, promulguée sous Pompidou, puis abrogée en décembre 1981, avait apporté une réponse. Elle illustrait comment, en période de crise, le pouvoir peut se doter de moyens étendus et légitimes pour assurer la paix sociale.

Origine de la loi de 1970

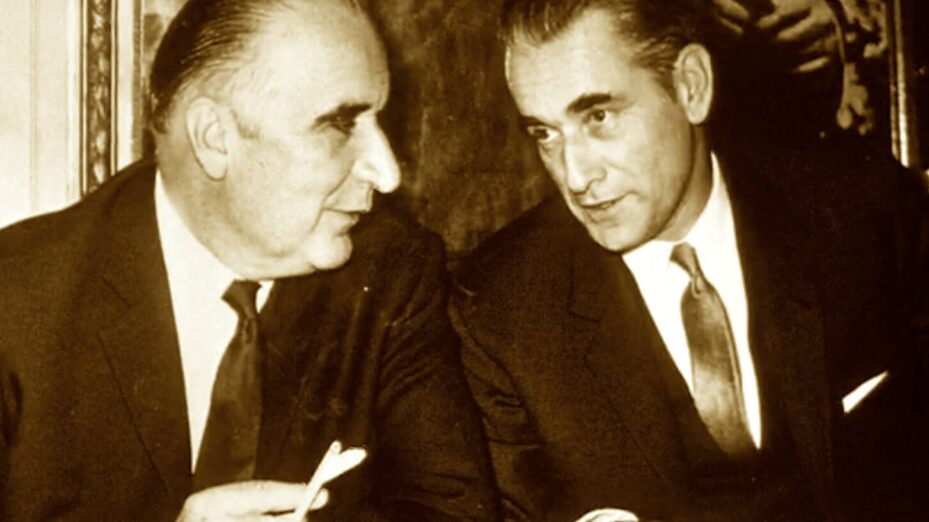

Les événements de Mai 68 avaient installé cjez les gouvernants de l’époque un sentiment de fragilité : l’ordre public était parfois débordé et la législation existante semblait insuffisante pour réprimer ou prévenir les violences et les destructions matérielles. Le président Georges Pompidou, élu en 1969 après le départ de De Gaulle, avec Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre, hérite de cette atmosphère de contestation sociale et politique, et d’une demande populaire et institutionnelle de mieux encadrer les mouvements populaires.

La loi n° 70-480 du 8 juin 1970, dite loi « anti-casseurs », de son vrai nom « loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance », est adoptée dans ce contexte. Elle vise à sanctionner des actions collectives de violences contre les personnes ou les biens, y compris des atteintes aux forces de l’ordre. Surtout, elle introduit aussi la responsabilité collective, c’est-à-dire la possibilité de tenir pour responsables des manifestants ou organisateurs, même s’ils n’ont pas directement commis les violences, dès lors qu’ils étaient présents ou liés au mouvement de manière indirecte.

Fonctionnement et réaction

Après son adoption, la loi fut ainsi utilisée dans des cas où non seulement les auteurs directs de violences étaient poursuivis, mais aussi des organisateurs ou participants d’une manifestation dans laquelle des dégradations avaient eu lieu. Elle joua un rôle dissuasif : manifester dans un contexte potentiellement conflictuel exposait à des risques judiciaires, y compris pour des actes commis par autrui.

Les opposants reprochaient à cette loi de porter atteinte au principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. On craignait une dérive arbitraire. Selon les situations, les autorités pouvaient décider qu’une personne, même pacifique, soit tenue pour responsable des violences commises dans le cadre d’une manifestation, en raison de sa simple présence ou ou de son rôle, même minimal. Cela pouvait dissuader les citoyens de manifester et donc restreindre leur liberté d’expression.

Abrogation en 1981

Pendant la campagne présidentielle de 1981, François Mitterrand a fait de l’abrogation de la loi « anti-casseurs » une promesse forte. Après son élection, le débat s’engagea à l’Assemblée nationale, puis au Sénat. Le 17 décembre 1981, sept mois à peine après les présidentielles, Mitterrand fit voter l’abrogation des dispositions introduites par la loi de 1970 dans le code pénal, par 183 voix contre 96. Le ministre de la Justice, Robert Badinter, insista sur le fait que la loi faisait porter des charges pénales et pécuniaires non seulement sur les auteurs directs des dégradations, mais aussi, de façon injuste selon lui, sur des manifestants ou organisateurs, même si ces derniers avaient condamné les violences.

Vers un retour possible d’une loi « anti-casseurs » ?

Cependant, face aux dégradations massives observées lors des récents mouvements, dont certains encouragés ou soutenus par des formations politiques ou syndicalistes comme La France insoumise (LFI) ou la CGT, se pose aujourd’hui la question d’une relance possible d’une loi comparable à celle de 1970.

En effet, le mouvement du 10 septembre, dit « Bloquons tout », a rassemblé entre 175 000 et 250 000 manifestants sur l’ensemble du territoire. La manifestation a donné lieu à plusieurs centaines d’interpellations et gardes à vue, à la suite d’incendies de mobilier urbain, de perturbations dans les transports ou de façades endommagées.

Or, ces violences ne surgissent pas de nulle part : une partie des casseurs a répondu à des appels à la mobilisation relayés par des responsables politiques et syndicaux. Ces derniers, par leurs discours ou mots d’ordre, ont contribué à jeter leurs électeurs, parfois les plus radicaux, dans la rue, mais refusent d’assumer la responsabilité politique des débordements. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s’est défaussé en rejetant la faute sur les forces de l’ordre et en accusant Bruno Retailleau de « provocation ».

Surprise de la journée : les manifs sont très nombreuses partout à Paris, Lyon, Marseille, Metz, Toulouse, Nantes…. échec total des provocations de Retailleau. Calme total, efficacité maximale. https://t.co/nd6pyw4iqf

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 10, 2025

À ce sujet — #BloquonsTout : la jeunesse antifa en roue libre à Paris

L’objectif du rétablissement d’une loi « anti-casseurs » ne serait pas de brider la liberté d’expression et de manifestation, mais d’empêcher que des organisateurs et leaders politiques s’en servent comme d’un bouclier, refusant d’assumer les conséquences de leur influence et de leurs paroles. Une mesure urgente.

- Eric de Mascureau, dans BV