Articles : Sept 2025 – Aout 2025 – Juil. 2025 – Juin 2025 –

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069673161887 Twitter : https://twitter.com/OrtfNews Music 24/24 : http://DJMUSIC.fr

#webtube : Vous ne verrez plus l’école tout à fait comme avant. C’est la rentrée, celle des cancres comme des bons élèves. Et souvent filmée par les plus grands artistes, chacun à leur façon.

Zéro de conduite, de Jean Vigo (1933)

Historiquement, il s’agit du premier film d’école vu au prisme des écoliers. Nous sommes dans un collège de Saint-Cloud. Le moins qu’on puisse prétendre est que l’éducation y est des plus strictes. D’où la rébellion de quatre élèves. Le tout est évidemment bon enfant, même si s’agissant de garnements. À sa sortie, le film est interdit, car tenu pour « antifrançais » par l’association des Pères de famille organisés. Il n’y aura d’ailleurs qu’une seule et unique projection. Le visa d’exploitation sera finalement accordé en 1945. Il n’y avait pourtant pas de quoi fouetter un cancre ; mais c’est l’époque qui voulait ça.

Les Diaboliques, d’Henri-Georges Clouzot (1955)

Adapté de Celle qui n’était plus, roman du duo Boileau-Narcejac, ce film est l’un des succès de 1955. Paul Meurisse, directeur de pension, organise le meurtre de sa femme, Véra Clouzot, avec la complicité de sa maîtresse, Simone Signoret. On dit que le film impressionna durablement un certain Alfred Hitchcock. Il est vrai qu’en matière de suspense, il y avait de quoi en remontrer aux Angliches. Parmi les élèves de cette école, on remarque un certain Jean-Philippe Smet, plus tard connu sous le nom de Johnny Hallyday. Un classique.

Les Risques du métier, d’André Cayatte (1967)

C’était avant #MeToo et la « sacralisation » de la parole des femmes et des enfants. Jacques Brel incarne un professeur accusé de pédophilie par plusieurs adolescentes. À l’époque, un tel crime était déjà lourdement puni. Seulement voilà, il est innocent et ses accusatrices se révèlent être de fieffées affabulatrices. Il fallait alors beaucoup d’audace pour traiter d’un tel sujet ; aujourd’hui, il en faudrait sûrement encore bien plus, en cette société d’hystérie généralisée.

Les Sous-doués, de Claude Zidi (1980)

Bienvenue dans les boîtes à bachotage, là où n’atterrissent que les cas les plus désespérés. Dans le genre, le maître étalon de la grosse farce potache, mais qui, à la revoyure, ne manque pourtant pas de charme, malgré des gags souvent hénaurmes et un humour pas toujours finaud. Bref, c’est du Claude Zidi et c’est aussi l’occasion de découvrir Daniel Auteuil dans l’un de ses premiers rôles importants. Jamais il ne reniera ce film, énorme succès populaire ; ce qui est plutôt à son honneur.

Breakfast Club, de John Hughes (1985)

Dans les années 80, l’Américain John Hughes fut l’un des maîtres de la comédie adolescente et l’on peut tenir ce Breakfast Club pour le sommet de son œuvre. Là, cinq lycéens sont collés un samedi entier. L’occasion d’apprendre à mieux se connaître. Chaque personnage est un archétype à lui seul : le sportif, le bon élève, le mauvais garçon, la gothique dépressive et la fille à papa. Dit comme ça, c’est bête comme chou, mais le film est bien plus malin qu’il n’y paraît, même pour nos actuels z’ados.

Le Cercle des poètes disparus, de Peter Weir (1989)

Le collège américain de la côte est dans toute sa splendeur, à la fin des années 50. La société y est encore très corsetée et le puritanisme protestant n’a rien d’un vain mot. Dans cette ambiance compassée, un professeur de littérature sort manifestement du lot, parvenant à communiquer la passion de la poésie à ses élèves. Une passion telle que l’un de ses élèves mettra fin à ses jours, son père refusant de le laisser donner libre cours à la passion en question. Énorme carton public, ce film suscita une polémique dans les milieux conservateurs, certains y voyant un film subversif, d’autre une œuvre authentiquement réactionnaire. Comme souvent, la vérité est entre les deux.

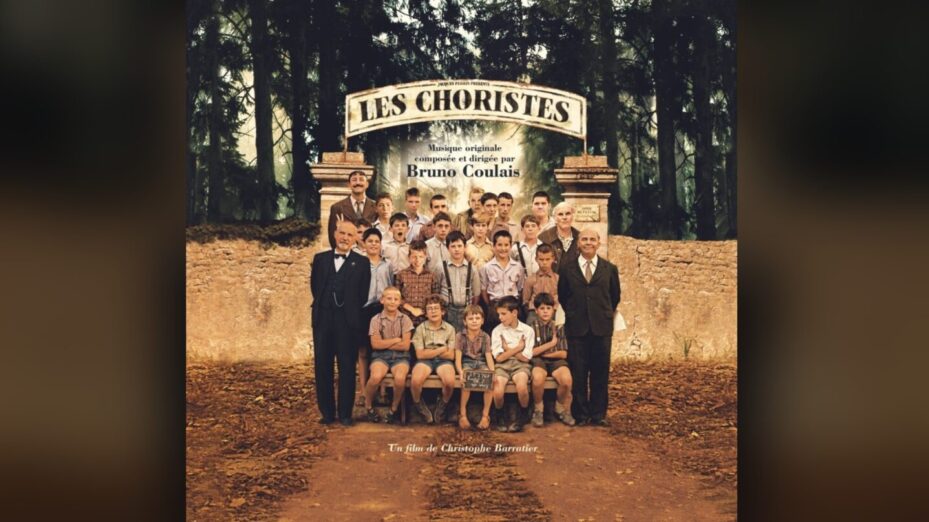

Les Choristes, de Christophe Barratier (2004)

Le film phénomène d’alors, avec près de neuf millions de tickets écoulés, et qui redonna un coup de frais aux traditionnelles chorales. L’école qu’on y voit tient plus de la maison de correction que du simple pensionnat. Il est vrai que nous sommes dans l’immédiate après-guerre et que les mœurs d’alors ne sont pas spécialement permissives. Gérard Jugnot est impérial en professeur de chant et François Berléand impeccable en directeur passablement veule. Un triomphe amplement mérité ; ne serait-ce que pour la poignante histoire du petit Pépinot, orphelin en quête de père.

Winter Break, d’Alexander Payne (2023)

Encore une histoire de pensionnat, américain celui-là, où une dizaine d’élèves est obligée de passer les vacances de Noël sous la tutelle d’un professeur ombrageux. On pensait que plus personne ne savait encore faire du cinéma adulte, aux USA. La preuve que non, même lorsque traitant de l’adolescence, de ses petites misères et de ses grandes souffrances.

Nicolas Gauthier, dans BV