Articles : Juil. 2025 – Juin 2025 – Mai 2025 – Avril 2025 –

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069673161887 Twitter : https://twitter.com/OrtfNews Music 24/24 : http://DJMUSIC.fr

#webtube : Trois ans et demi après l’entrée des troupes russes en Ukraine, Alain de Benoist dénonce les illusions d’une Europe désormais transformée en théâtre de guerre, loin de son prétendu idéal de paix, et analyse les dérives morales et idéologiques qui ont paralysé toute tentative de médiation, plongeant le continent dans une crise existentielle.

Pour justifier la construction européenne, on a répété pendant un demi-siècle que « l’Europe, c’est la paix ». Aujourd’hui, l’Europe, c’est la guerre. Il y a maintenant trois ans et demi que les troupes russes sont entrées en Ukraine. Le bilan humain, évalué autour d’un million et demi de victimes (morts et blessés), est énorme. S’y ajoute la profonde tristesse de ceux qui, comme moi, ont à la fois des amis ukrainiens et des amis russes, et qui n’éprouvent qu’un sentiment d’horreur à l’idée qu’ils sont en train de se massacrer mutuellement.

Parallèlement, depuis plus de trois ans, partisans de l’Ukraine et partisans de la Russie n’en finissent pas d’exposer leurs arguments, sans jamais se convaincre bien sûr. Il est temps, de prendre de la distance vis-à-vis de ces polémiques – et surtout de la hauteur.

Une observation pour commencer.

En général, quand une guerre éclate, les non-belligérants peuvent adopter des attitudes différentes. Ils peuvent d’abord choisir d’apporter leur soutien à l’un des deux camps ce qu’ils font normalement en considération de leurs intérêts. Leurs intérêts respectifs n’étant pas les mêmes, il est probable qu’ils ne feront pas tous le même choix. Dans le cas de l’Ukraine, c’est pourtant ce qui s’est passé. Les pays occidentaux, qui n’avaient aucun intérêt vital à faire valoir dans cette affaire, ont quasiment tous choisi de s’aligner sur les positions américaines et se sont prononcés pour un soutien inconditionnel au camp ukrainien. Aucun n’a donc pu assumer sa position de tiers. C’est un fait très important.

Georg Simmel dès 1907, avait souligné dans ses écrits l’importance du tiers dans le cadre des conflits. Le tiers peut s’en tenir à une position de neutralité. Il peut aussi utiliser sa non-appartenance au camp des belligérants pour peser sur la situation en proposant sa médiation pour aboutir à régler politiquement les problèmes qui ont abouti à la guerre. Il peut intervenir comme médiateur ou comme arbitre. Au lieu d’entretenir la guerre, il contribue ainsi à la paix.

Or, ce rôle du tiers n’est plus possible aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que la guerre a changé. La guerre traditionnelle s’apparentait au duel. Elle opposait des ennemis dont on reconnaissait que chacun pouvait avoir ses raisons. Mais la guerre moderne n’est plus une guerre « à juste ennemi » (justus hostis), c’est un retour à la guerre « à juste cause » (justus causa) du Moyen Age. Cela signifie que c’est une guerre idéologique, une guerre à la fois religieuse et morale, une guerre du Bien contre le Mal où le coupable moral remplace l’ennemi politique. La neutralité est alors assimilée à un choix partisan qui ne veut pas dire son nom, c’est-à-dire à une complicité. Le tiers est donc disqualifié. Mais si le tiers n’existe plus, personne ne peut plus offrir sa médiation pour parvenir à un règlement pacifié.

Quand la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté, les Européens ne se sont pas demandés : où sont nos intérêts ? Ils se sont demandés : qui sont les méchants, qui sont les gentils ? L’Ukraine a alors été assimilée au royaume du Bien, la Russie à l’empire du Mal, tandis que les pacifistes semblaient s’être évaporés.

Pourquoi ? La réponse qui vient immédiatement à l’esprit est que la Russie était l’agresseur, et l’Ukraine l’agressée. Il fallait donc punir l’agresseur qui, de surcroît avait « violé le droit international ».

Cette explication n’en est pas une. La position occidentale s’inspirait des principes idéalistes et moraux de la Société des Nations : dans un conflit il faut toujours donner tort à l’« agresseur », car c’est lui le coupable – alors que cet « agresseur » peut être bien avoir agi parce qu’il était ou estimait être en situation de légitime défense. On sait en fait depuis Montesquieu qu’il y a ceux qui déclenchent les guerres et ceux qui les rendent inévitables : ce ne sont pas forcément les mêmes. L’attaque récente de l’Iran par Israël et les États-Unis était elle aussi une « agression » violant toutes les règles du droit international, mais elle n’a déclenché aucun mouvement de solidarité avec Téhéran. Il ne faut pas s’en étonner. Le droit international s’efface quand la nécessité vitale de maintenir sa propre forme d’existence est menacée et que sonne l’heure des décisions politiques existentielles. Carl Schmitt écrivait qu’« une guerre ne tire pas son sens du fait qu’elle est menée pour des idéaux ou des normes du droit, une guerre a un sens quand elle est dirigée contre un ennemi véritable ». Dans de telles circonstances, il n’y a pas de juge (ou de gendarme) mondial qui puisse décider de quel côté sont les torts.

Deux obsessions face à face

A l’origine de la guerre en Ukraine, il y a deux obsessions. Une obsession américaine, selon laquelle les États-Unis doivent par tous les moyens empêcher les autres puissances de contester leur hégémonie, ce qui implique d’affaiblir les compétiteurs et les rivaux. Et une obsession russe, selon laquelle la Russie doit toujours se prémunir contre l’« encerclement », ce qui implique de freiner par tous les moyens l’expansion de l’OTAN.

Des politologues américains de haut rang, comme Henry Kissinger, John J. Mearsheimer, George Kennan, Paul Nitze, Robert McNamara et bien d’autres, avaient mis en garde dès les années 1990 contre les conséquences dramatiques d’une extension de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie, que Kennan qualifiait d’« erreur fatidique ». Cependant, dans Le Grand Echiquier (1997), Zbigniew Brzezinski affirmait : « L’Amérique doit absolument s’emparer de l’Ukraine, parce que l’Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe. Une fois l’Ukraine séparée de la Russie, la Russie ne sera plus une menace ». Tel est le programme auquel se sont ralliés les « néoconservateurs » au moment où ils rêvaient de faire du XXIe siècle un « siècle américain ».

Les choses se sont très vite accélérées, les deux belligérants faisant évidemment appel à leurs alliés respectifs. Les Occidentaux ont multiplié les sanctions contre la Russie et livré des quantités d’armements considérables aux Ukrainiens. Les sanctions se sont en partie retournées contre leurs auteurs en provoquant en Europe une explosion des prix de l’énergie et en accélérant la désindustrialisation allemande, sans pour autant faire vaciller l’économie russe. La Russie, de son côté, s’est liée toujours plus étroitement à la Chine. C’est ainsi que la guerre entre l’Ukraine et la Russie s’est transformée en guerre de l’OTAN contre la Russie, puis en « guerre civilisationnelle ».

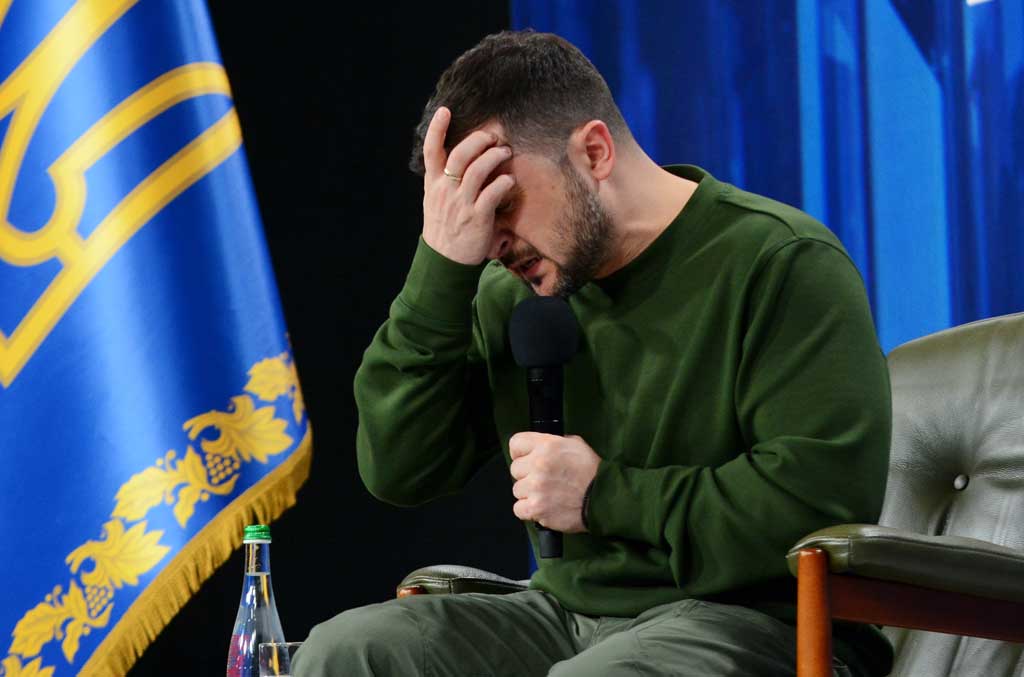

Tout a changé le 28 février dernier lorsque Donald Trump a gravement humilié et ridiculisé Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, en allant jusqu’à l’accuser d’être le véritable responsable de la guerre. Ce changement de politique brutal, dans un sens objectivement favorable à Poutine, a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde entier, d’autant qu’allant bien au-delà de l’Ukraine, il a marqué le découplage de l’Europe et des États-Unis, c’est-à-dire la dislocation de l’« Occident collectif ».

Pour les Européens qui, pendant des décennies, s’en étaient remis aux États-Unis du soin d’assurer leur sécurité le choc a été terrible. Mais c’est aussi un dilemme pour les « trumpistes » européens, aujourd’hui en plein désarroi. Ils n’avaient hier aucun mal à soutenir à la fois l’Ukraine et Donald Trump. Aujourd’hui, qui doivent-ils choisir ?

L’Union européenne, elle, a choisi Zelynsky. Alors que les Ukrainiens ont déjà perdu la guerre, en dépit de l’aide massive qu’elle a reçue (plus de 133 milliards de dollars en trois ans), ils s’imaginent maintenant qu’ils peuvent se substituer à l’Amérique en lançant dans une nouvelle course aux armements qui, en toute hypothèse, prendra au moins dix ou vingt ans avant de se mettre en place. En d’autres termes : les Européens se disent prêts à se battre jusqu’au dernier Ukrainien. Mais en ont-ils les moyens ? Pour complaire à Trump, ils se sont engagés au dernier sommet de l’OTAN à affecter aussi vite que possible 5 % de leur PIB à leur budget militaire. Or, cet engagement n’est tout simplement pas crédible : à l’exception de l’Allemagne et peut-être de la Pologne, la majorité des membres de l’Union européenne n’ont ni la volonté ni les moyens d’atteindre cet objectif.

Le but de la guerre est la paix

Et maintenant, quelle solution ? Poutine, qui sait que le temps travaille pour lui, reste inébranlable sur ses exigences. S’il est en position de force sur le terrain, il a toutefois déjà enregistré de sérieux revers : la Finlande et la Suède ont maintenant rejoint l’OTAN et le nouveau rideau de fer qui sépare l’Europe et la Russie n’est pas près de se relever. Les Ukrainiens continuent à faire le tour des capitales pour demander toujours plus d’aide. Trump semble hésiter et s’agace de la poursuite des combats. L’Estonienne Kaja Kallas, représentante de l’UE pour les affaires étrangères, répète : « L’Ukraine doit gagner cette guerre ». Mais si elle ne la gagne pas ?

Une Europe autonome aurait pu œuvrer à un règlement politique du conflit, ainsi qu’à la reconstruction d’un nouvel espace de sécurité collective à l’échelle continentale, respectant les intérêts des Européens autant que ceux des Russes. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Ce sont les Occidentaux qui ont demandé au gouvernement de Kiev de ne pas appliquer les accords de Minsk de septembre 2014 et de février 2015, qui prévoyaient à la fois l’intégrité territoriale de l’Ukraine et l’autonomie du Donbass, ce qui aurait pu mettre un terme au conflit.

Dans la vision morale de la « guerre juste », les concepts du jus ad bellum et du jus in bello sont rabattus sur les catégories du droit pénal : l’agresseur n’est plus tant un ennemi au sens politique du terme qu’un « agresseur », qu’il est nécessaire, non pas seulement de battre sur le terrain, mais de punir. Le problème est que cette vision des choses, où la morale oblitère le caractère essentiellement politique de la guerre, tend à rendre impossible tout retour à la paix par un règlement négocié du conflit, car on ne négocie pas avec un « criminel » ou un « fou ».

Le but de la guerre est la paix. Et cette paix est de nature politique, pour la même raison que la guerre n’est qu’un prolongement de la politique. Toute guerre qui n’est pas assorti d’un plan politique de paix ne peut déboucher que sur le chaos. La guerre n’est jamais qu’un moyen au service d’un but. Les Occidentaux, dans l’affaire ukrainienne, n’ont jamais eu aucun but politique, diplomatique ou stratégique, ayant comme seule préoccupation de soutenir sans fin une guerre à laquelle ils se sont ralliés pour des raisons purement idéologiques et morales.

Le grand perdant de cette horrible guerre, c’est le peuple ukrainien. L’ancien président tchèque Václav Klaus l’a dit sans fard : l’Ukraine est depuis le début « uniquement un pion sur l’échiquier d’un jeu bien plus vaste ». Le malheur ukrainien n’est pas terminé.

[article paru dans Junge Freiheit, Berlin, le 18 juillet 2025] (source : Revue Eléments)